(Mauro Johri, Ministro generale dei frati minori cappuccini) Papa Francesco restituirà a san Pio da Pietrelcina la “visita” che egli fece a Roma nel febbraio del 2016, insieme a san Lepoldo Mandiç, nell’anno giubilare della misericordia. La visita sarà breve ma intensa.

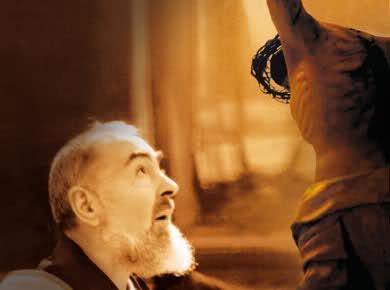

(Mauro Johri, Ministro generale dei frati minori cappuccini) Papa Francesco restituirà a san Pio da Pietrelcina la “visita” che egli fece a Roma nel febbraio del 2016, insieme a san Lepoldo Mandiç, nell’anno giubilare della misericordia. La visita sarà breve ma intensa. Dopo la sosta a Piana Romana di Pietrelcina, luogo in cui padre Pio ricevette le stimmate invisibili, l’elicottero lo porterà a San Giovanni Rotondo dove, visitato il reparto di pediatria oncologica di Casa sollievo della sofferenza, celebrerà l’Eucaristia sul sagrato della chiesa a lui dedicata, di fronte a una folla internazionale, perché, secondo le parole di Paolo VI, egli «ha radunato attorno a sé una clientela mondiale. Ma perché? Forse perché era un filosofo, un sapiente; perché aveva mezzi a disposizione? Perché diceva messa umilmente, confessava dal mattino alla sera, ed era — difficile a dire — rappresentante stampato delle stimmate di Nostro Signore». Per avvicinarsi a lui, questa “folla” saliva con tutti i mezzi al convento dei cappuccini, dove visse dal 4 settembre 1916 al 23 settembre 1968, giorno della sua morte. Nella “missione” toccata a padre Pio, si verificò un’inversione anomala, come la sua vita. Infatti non fu lui a muoversi per avvicinarsi alla gente, ma fu questa ad andare a cercarlo per essere evangelizzata dalla sua testimonianza, dal suo sacrificio e dalla sua preghiera («sono un uomo che prega» diceva semplicemente di se stesso) che aveva l’epicentro nell’Eucaristia celebrata all’aurora in maniera protratta e sofferta, che lo trasfigurava e coinvolgeva i presenti, sollevandoli ai vertici della spiritualità cristiana. Quella stessa che volle protrarre nel tempo con i “gruppi di preghiera” sparsi in tutto il mondo e che definì «vivai di fede e focolai d’amore». Alla testimonianza affiancò il sacrificio con l’ininterrotta assiduità al ministero della riconciliazione, felice di far sperimentare ai fratelli la misericordia di Dio. Mi piace sottolineare questo aspetto perché il sacramento della riconciliazione costituisce un aspetto caratteristico del nostro ordine, che accoglie folle di pellegrini non solo nei grandi santuari di Loreto, Castelmonte, Locarno e altri sparsi nel mondo, ma anche nei piccoli conventi, dove il saio francescano costituisce un punto cardinale dello spirito per il popolo di Dio. Da vero apostolo, padre Pio non confortò solo le anime, ma si chinò anche sulle sofferenze umane, aprendo a San Giovanni Rotondo la Casa sollievo della sofferenza, dove “casa” sta per famiglia e “sollievo” per accompagnamento nelle ore più tristi del dolore. Non per nulla il giorno dell’inaugurazione (5 maggio 1956) disse alla folla presente: «Questa è la creatura che la Provvidenza, aiutata da voi, ha creato: ve la presento. Ammiratela e benedite insieme a me il Signore Iddio. Se fosse solo sollievo dei corpi, essa sarebbe solo una clinica modello, costruita con i mezzi della vostra carità, straordinariamente generosa. Ma essa è stimolata e incalzata a essere richiamo operante all’amore di Dio, mediante il richiamo della carità». Chi avrebbe detto che, con la Casa sollievo della sofferenza, padre Pio avrebbe anticipato di quasi mezzo secolo quanto Giovanni Paolo II avrebbe scritto nell’esortazione apostolica Vita consecrata, e cioè che «la ricerca della divina bellezza spinge le persone consacrate a prendersi cura dell’immagine divina deformata nei volti sfigurati, umiliati, angustiati, offesi... mostrando, con l’eloquenza delle opere, che la divina carità è fondamento e stimolo dell’amore gratuito e operoso»? Padre Pio si mosse subito, caricandosi la fatica di quella «clientela» cui accennava Paolo VI, per la quale non badò a sforzi, sorretto dalla fede, dalla coerenza e dalla tenacia, perché i samaritani sono sempre troppo pochi. Dappertutto. Papa Francesco non tralascerà la visita al crocifisso davanti al quale padre Pio ricevette le stimmate che costituirono l’arcano connubio tra le sue aspirazioni e la predilezione di Dio. «Sono più che mai contento di soffrire — scrisse — e se ascoltassi la voce del cuore, chiederei a Gesù che mi desse tutte le tristezze degli uomini, ma non lo faccio perché temo di essere troppo egoista, bramando per me la parte migliore: il dolore». Che dovette essere forte se a un confratello nel sacerdozio confidò familiarmente nel suo caratteristico dialetto: «Frate mio, nun ne pozzo chiù... nun ne pozzo chiù!». Eppure il non potersi addossare, come avrebbe voluto, i dolori di tutti, fu sempre un suo grande cruccio perché non si è pastori, come intende Gesù, se non si patisce e magari si muore per amore. Di Dio e degli uomini.

© Osservatore Romano - 17 marzo 2018